褐马鸡

英文名:Brown Eared-Pheasant

别 名:

黑雉 歇()鸡

- 纲:鸟纲

- 目:鸡形目

- 科:雉科

- 属:马鸡属

褐马鸡简介导读

褐马鸡

英文名:Brown Eared-Pheasant

纲目科属:

鸡形目 / Galliformes

雉科 / Phasianidae

马鸡属 / Crossoptilon Mantchuricum

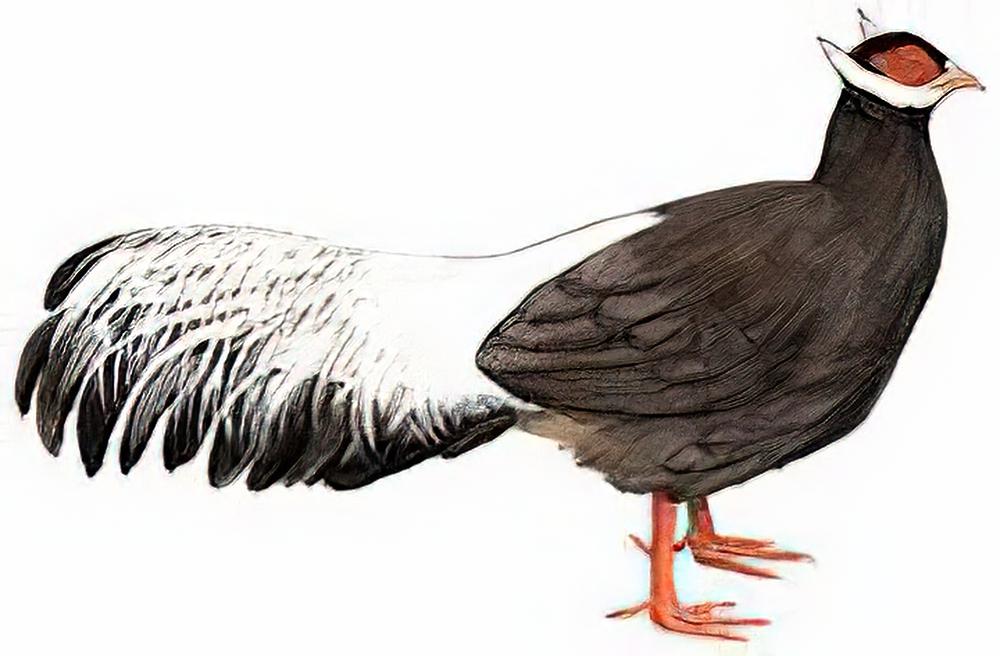

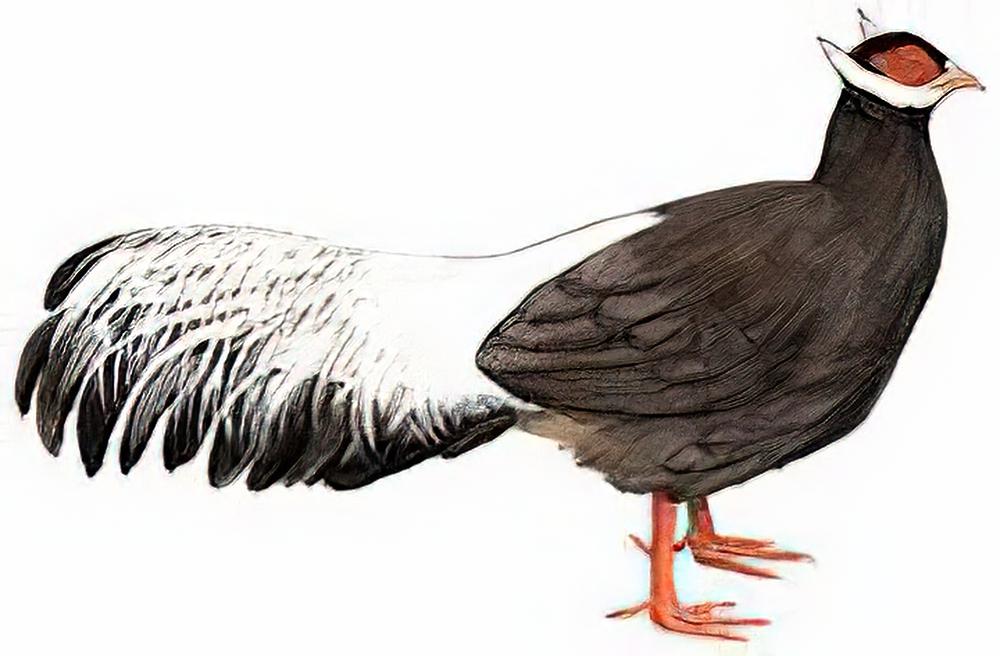

描述:体大(100厘米)的近褐色马鸡。极似蓝马鸡,但通体灰褐而非蓝灰色,丝状尾羽较长。

虹膜-橘黄色;嘴-粉红色;脚-红色。

叫声:觅食时发出gu-ji gu-ji的叫声。求偶的雄鸟作深沉的gu-gu gu-gu叫。

分布范围:中国北方特有种。

分布状况:全球性易危(Collar et al., 1994)。数量非常稀少。仅存于山西、北京郊区及河北西北部海拔1300米以上的几处地点。

习性:同其他马鸡。栖于低矮山林,觅食于灌丛及林间草地。

俗名:黑雉 歇()鸡

褐马鸡为中国特产鸟类,为华中北部特有,分布于山西吕梁山、河北西北部山区、北京西部的零星地区,1998年在中部小范围内也有发现。陕西东部(宜川县、黄龙县和韩城县不少于1,500只),这可能代表了一个孤立的种群(何芬奇 2012)。2006年在河北省林业厅的证据扩大了已知物种的范围,证实它们也出现于涞源县和涞水县。

褐马鸡头顶羽毛呈绒状,黑褐色,颈亦为黑褐色,枕后有一不甚明显的白色狭带,额基白色而具黑端,鼻孔后缘、耳羽白色。耳羽成束状,并向后延长和突出于头颈之上,形状像一对角;头侧裸出,赤红色,满布以细小的疣状突;上背、两肩棕褐色,并具光彩,羽端分散呈发状;下背、腰、尾上覆羽和尾羽银白色,尾羽末端黑而具金属紫蓝色光泽。最外侧两对尾羽羽片完整而不分散,向内的7对外翈羽支均分散如发,形长而稍曲,内翈和羽端仍完整不分散;中央两对内外翈羽支几完全分散如发,仅羽端有一小块完整,状如匙状。此2对中央尾羽高翘于其他尾羽之上,其羽支和羽端均下垂,状如马尾,覆盖在整个尾上。两翅表面棕褐色,飞羽稍淡,且具浓棕褐色羽干纹。颏、喉白色,前颈浓棕褐色,往后逐渐转淡,至尾下覆羽为棕灰色。

虹膜橙黄色至红褐色,嘴粉红色,脚、趾珊瑚红色,爪角色。雄鸟跗蹠具距。

翅短,不善飞行,只能从山上向下滑翔式地飞行,两腿粗壮,善于奔跑。全身羽毛深褐色,头顶长着黑色的绒毛。嘴巴粉红,脸部鲜红,眼睛后面有一白色颈圈,两簇雪白的绒毛突出于脑后,像对白犄角,尾巴蓬松上翘,很像马尾,泛着紫蓝色光亮;喙短而尖。因而有得名“角鸡”。

习性

集群,日行性,喜沙浴,善奔走,性机警。留鸟。褐马鸡性情暴躁、健勇善斗,有置死不避艰险的品格。11月,褐马鸡准备越冬。这时,产的防寒,抗逆本领显著增加,并能适应一般的环境独立生活。从12月至翌年的春季,为了适应较为复杂的环境和防御外来天敌的侵害,褐马鸡始终进行群体活动。

除繁殖期外,常成群活动,特别是冬季,有时集群多达30余只。主要在地面活动,尤其喜欢林间空地或林缘草地。晚上栖息于松树或桦树上,每日活动多数时间均用于觅食,仅中午休息和进行‘沙浴’,通常活动场所和栖息地较为固定。天亮下树后,常沿固定的路线,成不整齐的纵队向觅食地进发。受惊后则往山上奔跑,即至到达岭脊高处,才又振翅飞起,然后滑翔至山谷或对面山坡上。

食性

主要以乔木、灌木和草木植物的叶、嫩茎、幼芽、花蕾、浆果、种子等植物性食物为食,也吃少量动物性食物。所吃植物种类多达80多种,动物性食物18种,其中主要食物为沙棘、莎草、龙胆、灰栒子、野蒜、柴胡、车前、黄刺玫、刺李、大花韭、野豌豆、远志、米口袋、蒲公英、堇菜、柳、野首蓿等。觅食活动主要在早晨下树后和傍晚上树栖息前。中午多在林下灌丛中休息或沙浴,也有在树上伏枝休息的。通常成松散的集群觅食,或边走边用嘴在地上刨食或啄食,也啄食或跳跃啄食低矮灌木上的浆果或昆虫,有时也上到树的低枝上啄食。

暂无