白鹇

- 纲:鸟纲

- 目:鸡形目

- 科:雉科

- 属:鹇属

白鹇简介导读

白鹇

英文名:Silver Pheasant

纲目科属:

鸡形目 / Galliformes

雉科 / Phasianidae

鹇属 / Lophura Nycthemera

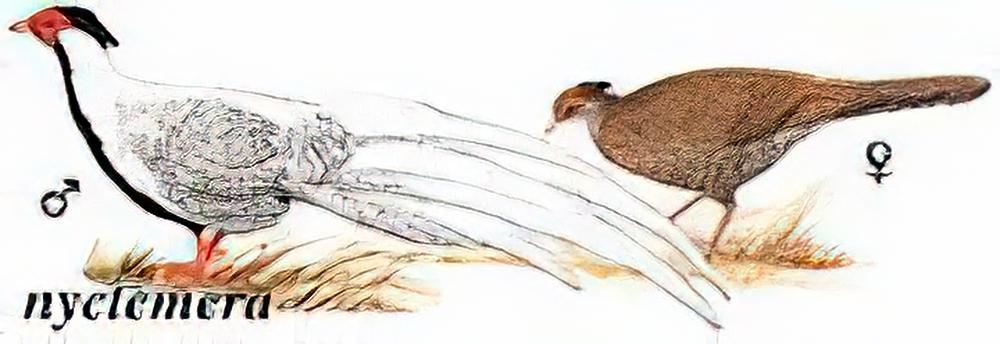

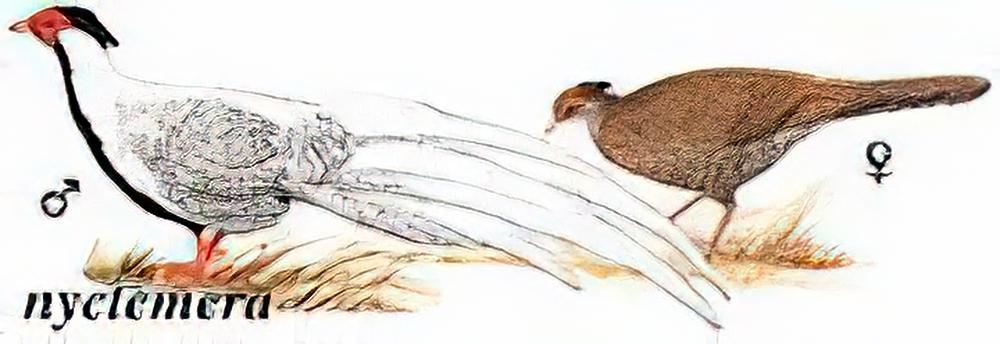

描述:雄鸟:体大(94~110厘米)的蓝黑色雉类。尾长而白,背白,头顶黑,长冠羽黑色,中央尾羽纯白,背及其余尾羽白色带黑斑和细纹,下体黑色,脸颊裸皮鲜红色。与黑鹇区别在于尾更长更白,腿红色。雌鸟:上体橄榄褐色至栗色,下体具褐色细纹或杂白色或皮黄色,具暗色冠羽及红色脸颊裸皮。与黑鹇雌鸟的区别为脚粉红色,外侧尾羽黑色、白色或浅栗色而非暗褐色。各亚种间,尤其是雌鸟的体羽细微处有别。指名亚种的雌鸟下体为淡褐色;亚种fokiensis的雌鸟下体褐色,外侧尾羽有明显的黑白色蠹斑;rufipes的雌鸟冠羽无黑色羽尖;whiteheadi雌鸟上背黑色具白色矛纹,下体黑色带白色点斑;occidentalis雌鸟外侧尾羽具深重的黑白色蠹斑;亚种omeiensis的雄鸟尾羽内翈具黑色条纹。

虹膜-褐色;嘴-黄色;脚-鲜红色。

叫声:通常少叫。告警时发出刺耳的ji-go, ji-go声或尖厉哨音。求偶期雄鸟发出轻柔的lu, lu, lu, lu…叫声。进食时常轻叫。

分布范围:中国南部、海南岛及至东南亚。

分布状况:常见留鸟,见于中国南部及东南部大部地区中等海拔高度的常绿林。竹林及灌丛。亚种fokiensis在福建及广东东部;指名亚种在广西;whiteheadi在海南岛;rongjiangensis在贵州;omeiensis在四川南部;beaulieui 在云南南部及东南部;occidentalis在云南怒江以西;rufipes在云南西南部至怒江以东;jonesi在西双版纳怒江和澜沧江之间南接 rufipes。一些著者并不认同所有这些亚种。

习性:结小群活动。常在取食的猴类和鸠鸽类下拣食无花果。栖于开阔林地及次生常绿林,高可至海拔2000米。

注:在与黑鹇重叠分布的区域内有杂交。

俗名:白寒鸡 白山鸡 白鹇鸡 长尾白山鸡 地鸡 银鸡 银雉 银雉 越禽