绿尾虹雉

英文名:Chinese Monal Pheasant

别 名:

鹰鸡贝母鸡 火炭鸡 羊鸡

- 纲:鸟纲

- 目:鸡形目

- 科:雉科

- 属:虹雉属

绿尾虹雉简介导读

绿尾虹雉

英文名:Chinese Monal Pheasant

纲目科属:

鸡形目 / Galliformes

雉科 / Phasianidae

虹雉属 / Lophophorus Lhuysii

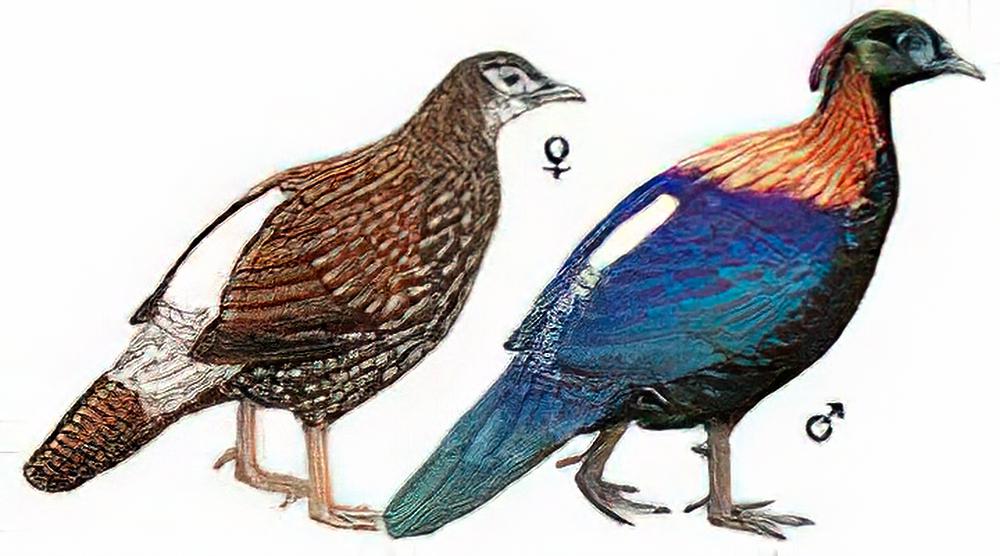

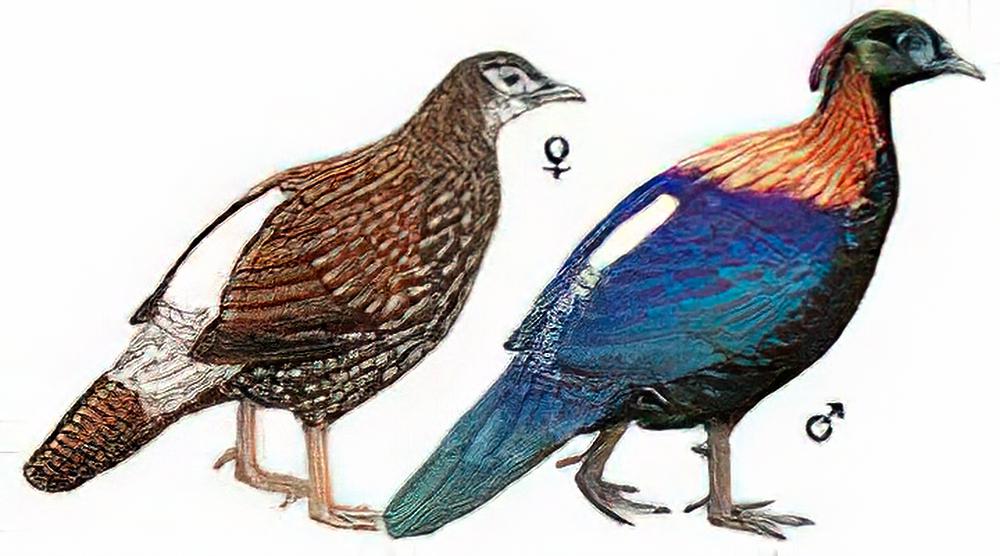

描述:雄鸟:体大(76厘米)、具紫色金属样光泽的雉类。头绿色,枕部金色。下体黑色带绿色金属光泽。形长的冠羽绛紫色。与白尾梢虹雉区别在于有冠羽,尾部彩色,仅上背白色。与棕尾虹雉区别在于紫色蓬松羽冠及蓝绿色尾羽。雌鸟与其他虹雉的雌鸟区别在背为白色。

虹膜-褐色;嘴-灰黑;脚-暗角质色(雄鸟),淡角质色(雌鸟)。

叫声:鸣叫多在春、夏季。雄鸟立于岩石,重复发出guli…声。雌鸟有时发出同样叫声。雄鸟炫耀时发出guo-guo-guo的短叫声,受惊吓时发出低声的geee叫声,冬季偶尔发出单调的a…awu, a…awu声。

区域:中国中部特有种。

分布状况:全球性易危(Collar et al., 1994)。过去常见,现已罕见。分布于四川西部海拔3000~4900米的山区,并边缘性地见于云南西北部、西藏东部、青海东南部及甘肃南部。

习性:栖于亚高山针叶林上缘及林线以上的高山灌丛。单个或结小群在高山草甸上翻找食物。习性同棕尾虹雉。

俗名:鹰鸡贝母鸡 火炭鸡 羊鸡

绿尾虹雉是中国特有鸟种,仅见于中国西南部的青海省东南部和甘肃南部山区、四川宝兴、康定、平武等地山区。

2022年4月,四姑娘山国家级自然保护区管理局生物多样性监测人员在整理安放在海拔4300米处的红外相机数据时,发现了绿尾虹雉。

绿尾虹雉雄鸟前额和鼻孔下缘羽簇黑色,眼前的裸出部为天蓝色;头顶和脸的下部及耳羽金属绿色;从头顶后部耸起短的冠羽覆盖在颈项上,为青铜色;后颈、颈侧和上背红铜色;上体紫铜色或绿铜色,下背和腰白色;下体黑色;尾蓝绿色。

雌鸟上体深栗色,具淡白色纹和皮黄色斑,下背和腰白色;眼周裸出部近白色;下体褐灰色,杂以白色细斑;尾暗褐色,具棕色横斑。

虹膜褐色;嘴角黑色;腿、脚角灰色。

活动

日行性,常成对或小群活动,冬季有时也集成8-9只至10余只的较大群体。白天活动,喜欢出没于山脊地带,晚上栖于稠密的灌丛间或树的低枝上。性情机警,一有动静即伸颈观望,如发现危险,则立刻钻入灌丛或飞奔而逃。留鸟。腿脚强健有力,善于奔跑。能在飞行时借助气流向上的举力,自低处向高空盘旋翱翔,这种现象在其他鸡类中是少见的。

食性

绿尾虹雉是典型的植食性鸟类,以植物的果实、种子和浆果等为食。它们在高海拔的高山草甸和灌丛中靠挖掘植物的根、地下茎、球茎等地下部分为食,主要用强大的嘴挖掘块根和啄食,很少用爪来刨食。它们呈钩形粗壮有力的喙也是为适应这种生活而进化出来的,据分布地山民观察,该物种非常喜欢取食贝母的球茎,因此在当地,本物种的土名叫做贝母鸡。冬季由于高山积雪过厚,难以找到砂砾,这时它就吞吃火炭,因此又名“火炭鸡”,又因它的嘴很坚固,而且前端弯曲呈钩状,很像 老鹰的嘴,称为“鹰鸡”。觅食地多在林缘灌丛草甸地带,常顺着山坡由下而上、边走边觅食,食物种类主要为草玉梅、驴蹄草、报春花、羊芽草、针芽草、锦鸡儿、野葱、苔草等。

鸣声

春夏季喜欢鸣叫。 雄鸟常在破晓时站在靠近山顶的突出岩石上鸣叫,叫声雅致、婉转、连绵不断、富于变化,重复发出“guli…”声。雌鸟有时发出同样叫声。雄鸟炫耀时发出“guo-guo-guo”的短叫声,受惊吓时发出低声的“geee”叫声,冬季偶尔发出单调的“a…awu, a…awu”声。雌鸟也能发出多种鸣叫声,在浓雾弥漫的群山间传得很远。

暂无