鹌鹑

英文名:Common Quail

别 名:

赤喉鹑 日本鹌鹑、鹑鸟、宛鹑、奔鹑

- 纲:鸟纲

- 目:鸡形目

- 科:雉科

- 属:鹑属

鹌鹑简介导读

鹌鹑

英文名:Common Quail

纲目科属:

鸡形目 / Galliformes

雉科 / Phasianidae

鹑属 / Coturnix Coturnix

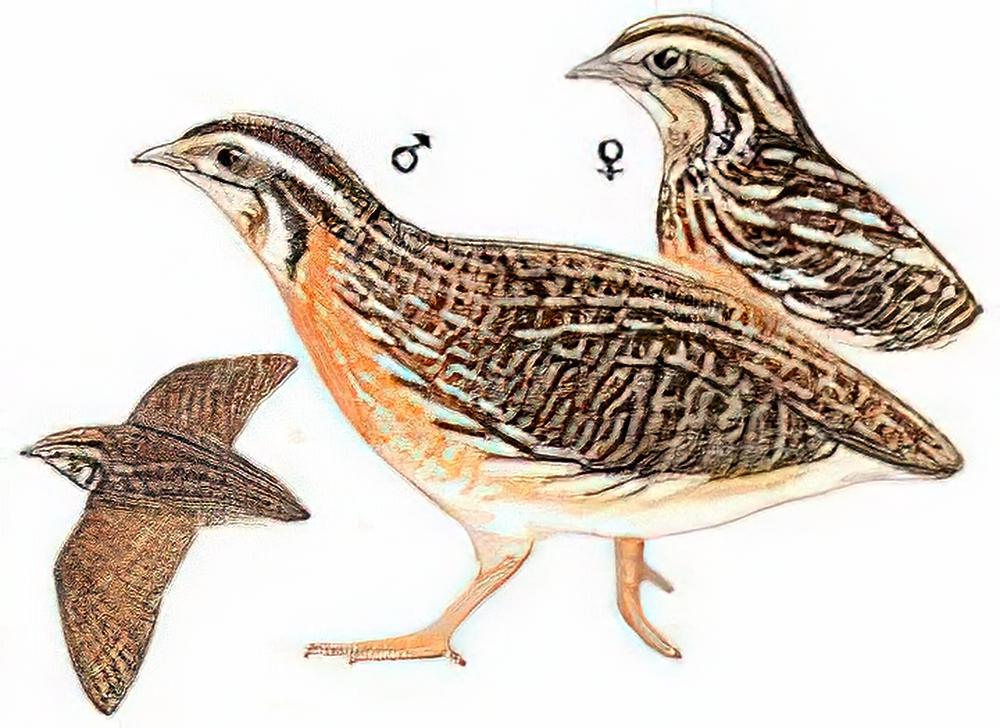

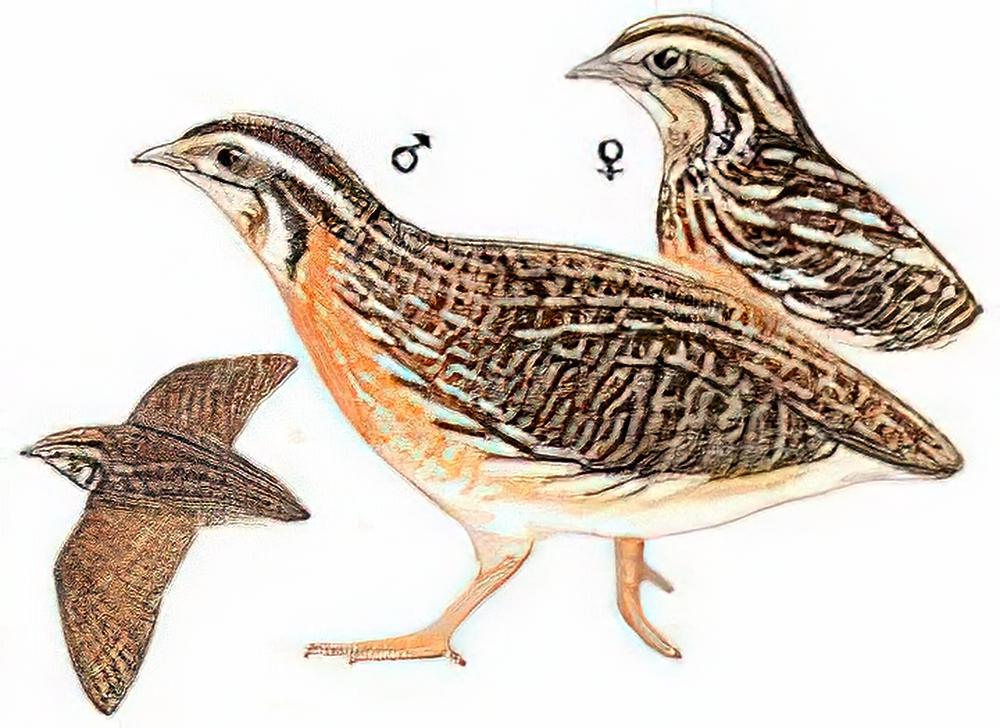

描述:体小(18厘米)而滚圆,褐色带明显的草黄色矛状条纹及不规则斑纹,雄雌两性上体均具红褐色及黑色横纹。雄鸟颏深褐,喉中线向两侧上弯至耳羽,紧贴皮黄色项圈。皮黄色眉纹与褐色头顶及贯眼纹成明显对照。雌鸟亦有相似图纹但对照不甚明显。

虹膜-红褐色;嘴-灰色;脚-肉棕色。

叫声:响亮、清晰如滴水般的三音节哨音常被形容为 ‘wet my lips’,常在清晨、黄昏或夜晚时鸣叫。被赶时发出刺耳哨音。

分布范围:欧洲至亚洲西部、印度、非洲、马达加斯加及亚洲东北部。

分布状况:罕见。繁殖于新疆喀什、天山及罗布泊地区;迁徙时见于西藏南部及东南部。

习性:常成对而非成群活动。喜农耕区的谷物农田或草地。

注:有些作者将日本鹌鹑归为此种(如郑作新,1987;1996)

俗名:赤喉鹑

世界

繁殖地:中国、日本、朝、蒙古、缅甸和俄罗斯(东亚区)。

非繁殖地:泰国。

留鸟:不丹、印度、韩国、老挝和越南。

引进(留鸟):意大利和留尼汪岛。

引进(繁殖地):美国(夏威夷群岛)。

游荡:柬埔寨和菲律宾。

中国

繁殖于黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古东北部和河北东北部;越冬和迁徙于中国河北及黄河以南广大地区,西达青海湖,南达云南、广东、广西、福建、台湾、香港和海南岛。

鹌鹑是小型鹑类,体长14-20厘米,大小如雏鸡。雄鸟夏季额栗黄色,头顶至后颈黑褐色,具深栗黄色羽端;头顶中央具1条狭窄的白色冠纹;眉纹白色,从前额起往后直达颈部;眼圈、眼先和颊部均赤褐色,耳羽栗褐色;上背浅黄栗色,具黄白色羽干纹;下背、肩、腰和尾上覆羽黑褐色,多具两头尖的浅黄色羽干纹,内外翈具细的黄褐色波浪状横斑,两翅多为淡黄橄榄色,杂以黄白色横斑;第一枚初级飞羽外翈窄,缘以淡黄色,其余初级飞羽外恻具浅赤褐色波状横斑,次级飞羽内外翈亦具浅赤褐色横斑;尾羽黑褐色,具浅黄白色羽干纹和羽缘,并具赤褐色横斑。颊、喉和前颈赤褐色,与颊和眼先的赤褐色连在一起;上胸灰白沾栗,羽干白色,颈侧和胸侧黑褐而杂以栗褐色,并具明显的白色羽干纹;两胁栗褐色而杂以黑色,白色羽干纹更宽而更明显,下胸至尾下覆羽灰白色。冬季头顶至后颈栗黄色,羽缘较宽,因而基部黑褐色多被掩盖着;前背浅黄褐色,后背大多黑褐色,黄白色羽干纹亦较宽而明显。须和喉上方羽片变长变尖,多为白色而杂以栗色,喉部黑色锚状纹不甚明显,喉下部白色,前颈和上胸之间有一浅栗黄色圈;上胸浅黄色,具白色羽干纹;两胁白色,杂以栗黄色宽阔纵纹,并具黑褐色和浅黄色相间的横斑;腹白色。

雌鸟夏羽与雄鸟冬羽相似,但颊喉羽不变长和变尖,浅黄色,颈侧浅灰黄色和具黑色端斑,上胸黄褐色,具黑色斑纹或纵斑。雌鸟冬羽与雄鸟夏羽相似,但颊和喉上方羽毛变长和变尖,浅黄色,背富更多黄褐色,且较深;上胸斑点黑褐色沾栗,胸侧和胁亦更黄褐,具宽阔的白色羽干纹。

虹膜红褐色,嘴角蓝色,跗跖淡黄色。

除繁殖期成对活动外,常成3-5只的小群。性善隐匿,常在灌丛和草丛中潜行。一般很少起飞,常常走至跟前时才突然从脚下冲出而且飞不多远又落入草丛中。飞时两翅扇动较快,飞行直而迅速,常贴地面低空飞行。其叫声为别具一格的哨音声如gwa kuro或guku kr-r-r-r-r。主要以植物嫩枝、嫩叶、嫩芽、浆果、种子、草子等植物性食物为食,也吃谷粒、豆类、昆虫、昆虫幼虫等农作物和小型无脊椎动物为食。常在草地和农田地中觅食,阴天和雨天则终日躲在灌丛或荆棘丛内。

暂无