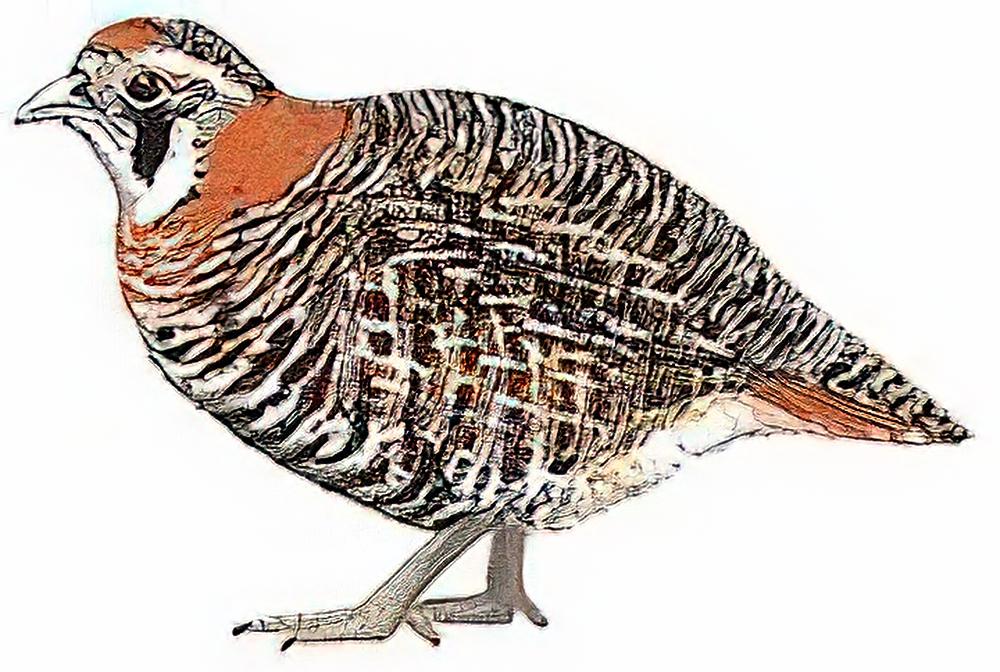

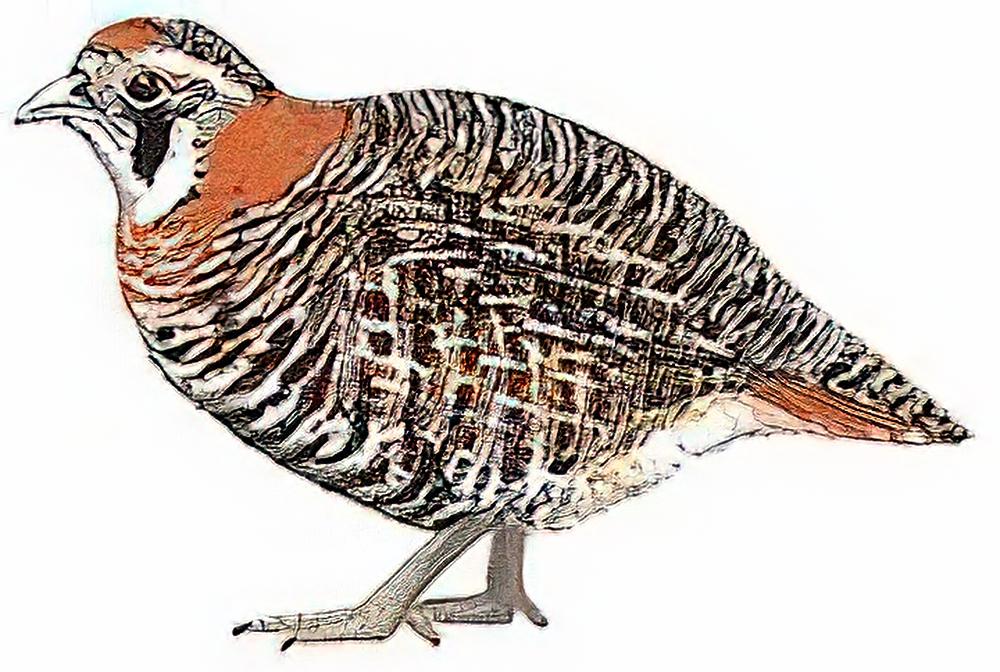

高原山鹑

英文名:Tibetan Partridge

别 名:

- 纲:鸟纲

- 目:鸡形目

- 科:雉科

- 属:山鹑属

高原山鹑简介导读

高原山鹑

英文名:Tibetan Partridge

纲目科属:

鸡形目 / Galliformes

雉科 / Phasianidae

山鹑属 / Perdix Hodgsoniae

描述:体形略小(28厘米)的灰褐色鹑类。具醒目的白色眉纹和特有的栗色颈圈,眼下脸侧有黑色点斑。上体黑色横纹密布,外侧尾羽棕褐色。下体显黄白,胸部具很宽的黑色鳞状斑纹并至体侧。

虹膜-红褐;嘴-角质绿;脚-淡绿褐。

叫声:嘈杂叫声如scherrrrrreck-scherrrrrreck。被驱赶时发出尖厉的chee, chee, chee, chee, chee声。

分布范围:喜马拉雅山脉及西藏高原。

分布状况:较常见留鸟,见于海拔2800~5200米具稀疏灌丛的多岩山坡上。亚种caraganae见于西藏西部及南部;指名亚种在西藏东南部;sifanica 在西藏东部、四川西北部、青海南部和甘肃,koslowi 在青海北部。

习性:多以10~15只鸟为群活动。不喜飞行,被驱赶时多三三两两散开向山下跑至安全处。

分布于不丹、中国、印度、尼泊尔。西藏亚种见于西藏西部及南部;指名亚种在西藏东南部;四川亚种在西藏东部、四川西北部、青海南部和甘肃,青海亚种在青海北部。

高原山鹑雄性成鸟头顶栗紫色,杂以黑色;枕和后颈黑色,杂以棕白色羽干和横斑;额基连以狭窄黑斑。从额直至后颈的眼上纹,以及眼先和颊等均为棕白色。下部有一短的黑色细纹;眼下有黑色块斑,宽约10毫米,长达15毫米,下伸向喉部,其上端后面与黑褐色耳连;赤色块斑有棕色细纹;耳羽具白色羽干纹;后颈和颈侧具褐色半环状项带(最宽处约15毫米)。自背以至尾上覆羽棕白,而具排列整齐的黑褐色横斑;中央尾羽略同;不过黑斑较粗,棕白部分还杂以若断若续的黑色斑纹;外侧尾羽棕栗,有时缀黑;肩及翅上覆羽毛三级飞羽等棕黄,而具较粗的黑色横斑及白色羽干纹;有些黑斑较沾级飞褐色,次级飞羽黑褐色较深,内外均具较宽的浅棕色横斑,外的黑褐部分还布以栗色虫虫蠹纹。喉侧长,但不变尖,颏和闪颈白色;胸侧栗色;沿着项带前以若断若续的黑统一计划,形成黑圈;胸羽黑色,羽端白色,具栗色横斑(约4-5毫米宽);腹部白色;尾下覆羽略带黄色,羽基黑褐色。雌性成鸟与性成鸟相似。

虹膜红棕色;眼周裸露部分暗红色;嘴淡角绿色;跗蹠和趾淡绿棕色或角绿色;爪黑色。

较常见留鸟。除繁殖期外常成群活动,多以10-15只鸟为群活动。多可达30多只,不喜飞行,善于奔跑,在地上和灌丛中奔跑迅速,即使在受惊时也不起飞,而是在地上疾速奔跑逃窜,边叫很快分散,在跑的过种中,有时还停留观望,被驱赶时多三三两两散开向山下跑至安全处。 当逃到草丛、灌丛或作物地中,再隐匿不动,等息一会后,亲鸟即发出叫声,如唤幼鸟到一起。在不得已时才飞翔。起飞比较灵活,飞翔也很快,还能滑翔,特别是往山下去时主要通过滑翔,一般不往山下奔跑。

主要以高山植物和灌木的叶、芽、茎、浆果、种子、草籽、苔藓等为食,并喜食新鲜食物。也吃昆虫等动物性食物。

嘈杂的叫声如scherrrrrreck-scherrrrreck。被驱赶时发出尖厉的chee, chee, chee, chee, chee声。

暂无